Un contrat dont la forme n’est pas respectée peut être déclaré nul, même si toutes les parties étaient d’accord sur le fond. Toute inexécution d’une obligation contractuelle engage la responsabilité de son auteur, indépendamment de sa bonne foi ou de l’absence d’intention de nuire.

La portée de certaines clauses peut surprendre : une clause abusive reste inopposable, tandis qu’une clause de mobilité ou de non-concurrence s’impose si elle répond à des critères stricts. L’articulation de ces règles façonne l’ensemble des rapports contractuels, notamment dans le cadre du contrat de travail.

Les conditions indispensables à la validité d’un contrat : ce qu’il faut retenir

Signer un contrat ne se limite pas à coucher quelques mots sur le papier. Le code civil fixe des balises claires, issues de deux siècles de pratique mais ajustées au monde d’aujourd’hui. Trois éléments essentiels du contrat déterminent sa solidité : consentement, capacité, objet. Ce trio façonne la sécurité juridique de tout accord.

Pour bien comprendre ces piliers, voici comment ils se manifestent concrètement :

- Le consentement : Un contrat n’existe que si chacun s’engage en toute conscience, sans pression ni tromperie. L’erreur, la fraude ou la contrainte peuvent rendre le contrat inexistant. Les tribunaux sont intransigeants sur ce point, et n’hésitent pas à annuler un accord dès qu’une irrégularité surgit.

- La capacité : Chacun doit avoir la faculté juridique de s’engager. Les mineurs ou les majeurs protégés n’ont qu’une marge de manœuvre restreinte, strictement encadrée par la loi.

- L’objet : Il doit être clairement défini et admissible au regard de l’ordre public. Un contrat qui porte sur une activité interdite par la loi est d’emblée écarté, peu importe l’accord entre les parties.

La liberté contractuelle reste la règle en droit des contrats, mais elle s’arrête là où commence l’ordre public ou certaines prescriptions du code civil. Ces garde-fous ne sont pas de simples formalités : une condition de validité manquante, et tout l’édifice s’écroule, parfois des années après la signature. Pour les professionnels du droit, chaque contrat est un exercice de précision où la rigueur prévaut sur l’apparence. Ce sont ces exigences qui distinguent un engagement solide d’une promesse sans lendemain.

Responsabilité contractuelle : quelles obligations pour les parties ?

La responsabilité contractuelle impose à chacun de respecter ses engagements, non seulement dans la lettre, mais aussi dans l’esprit du contrat. L’article 1231-1 du code civil ne laisse aucun doute : toute défaillance, retard ou non-exécution, expose à des dommages et intérêts. Le créancier n’a pas à prouver la mauvaise foi du débiteur pour obtenir réparation.

Mais tout n’est pas noir ou blanc. Pour certains métiers, l’engagement ne garantit pas le résultat, mais impose de déployer tous les efforts nécessaires. Un médecin ou un avocat ne promet pas la victoire, mais le sérieux de sa démarche. À l’inverse, le vendeur d’un bien doit livrer ce qui a été convenu, sans marge d’interprétation.

Le contrat peut aussi limiter la portée de la réparation grâce à des clauses limitatives de responsabilité. Ces clauses encadrent les risques, mais leur validité dépend de leur équilibre. Impossible d’échapper à toute indemnisation en cas de faute grave ou de manœuvre frauduleuse. Le juge scrute ces clauses à la loupe et n’hésite pas à écarter celles qui désavantagent outrageusement l’une des parties.

Enfin, la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle reste fondamentale. La première découle d’un contrat, la seconde d’un préjudice causé hors de tout lien contractuel. Ce partage des responsabilités structure les recours, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Comprendre les clauses contractuelles : exemples concrets dans le contrat de travail

La rédaction d’un contrat de travail ne laisse aucune place à l’à-peu-près. La moindre clause contractuelle donne le ton de la relation entre salarié et employeur, fixe les droits de chacun, borne les obligations réciproques. Rien n’est laissé au hasard.

Dans la pratique, plusieurs clauses reviennent régulièrement, chacune avec ses exigences propres. La clause de non-concurrence, par exemple, interdit à un salarié de rejoindre ou de créer une entreprise concurrente après son départ. Mais son efficacité repose sur un équilibre subtil : durée limitée, contrepartie financière réelle, territoire clairement circonscrit, objectifs proportionnés. Le juge ne transige pas sur ces exigences.

Autre clause fréquente : la clause de mobilité. Elle autorise l’employeur à changer le lieu de travail du salarié, dans des limites fixées dès le départ. Sans cadre précis, toute modification géographique peut être contestée.

La clause d’objectif complète souvent l’accord. Elle fixe des résultats à atteindre, conditionne parfois des primes. Mais attention à ne pas transformer ces objectifs en piège : ils doivent rester atteignables et adaptés aux moyens du salarié, sans quoi le juge peut les écarter.

Le contrat de travail offre ainsi une illustration frappante : chaque clause contractuelle a un impact direct, parfois décisif, sur la vie professionnelle et les litiges potentiels.

Comment anticiper les risques liés aux conditions contractuelles ?

S’engager dans un contrat ne se résume pas à griffonner une signature. Chaque clause renferme des risques juridiques, parfois insoupçonnés. Les contentieux surviennent rarement par hasard. Ils prennent racine dans une formulation floue, une obligation mal cadrée, ou l’oubli d’une exigence impérative.

Pour limiter les risques, l’intervention d’un avocat spécialisé est recommandée dès la négociation, surtout pour les contrats complexes ou à forts enjeux financiers. Ce professionnel analyse les clauses, évalue les risques, s’assure de la conformité avec la loi et les articles du code civil. Il ne néglige pas la protection des données personnelles, domaine où la moindre erreur se paie cher.

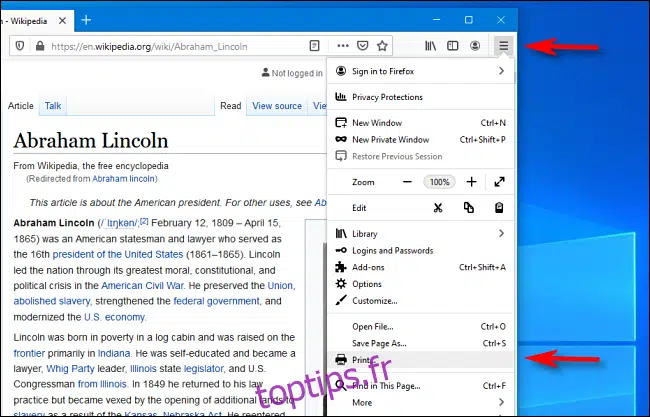

Voici quelques points à vérifier pour sécuriser vos engagements :

- Juridiction compétente : Indiquez clairement le tribunal chargé des litiges éventuels. Pour un contrat international, cet enjeu peut devenir déterminant.

- Médiation et arbitrage : Prévoyez des modes alternatifs de règlement des conflits. La justice classique n’est pas toujours l’issue la plus pertinente.

- Clause de protection des données : Spécifiez les obligations de chaque partie, notamment pour tout transfert hors du territoire français.

La vigilance s’impose aussi lors de la rédaction d’un contrat de vente : précisez les garanties, les délais de livraison, les modalités de rétractation. À Paris comme en province, la sécurité juridique repose sur la clarté et la cohérence de chaque engagement. Un contrat bien construit, c’est une protection durable contre les mauvaises surprises.

À la croisée des signatures et des conditions, chaque contrat trace une route unique. Le droit veille, mais c’est la précision de chaque clause qui décide du voyage, vers la sérénité ou vers le contentieux.