Aucune législation internationale ne régit de manière uniforme la conception et l’utilisation des intelligences artificielles, alors que leur déploiement s’accélère dans des sphères sensibles comme la santé, la justice ou la sécurité. Certaines entreprises imposent des codes de conduite internes, mais ces initiatives restent disparates et souvent non contraignantes.Des algorithmes influencent déjà des décisions majeures sans que leur fonctionnement soit toujours transparent ou compréhensible. Les conséquences de choix automatisés échappent fréquemment au contrôle humain. L’absence de normes claires expose à des dérives inédites, soulevant la question de la responsabilité dans un contexte en mutation rapide.

Comprendre l’IA éthique : principes et définitions clés

L’intelligence artificielle fascine et inquiète tout à la fois. Sa capacité à bouleverser le travail, la santé ou la justice n’a d’équivalent que l’incertitude qu’elle instille. Parler d’éthique de l’intelligence artificielle, c’est déjà accepter de remettre en question la place de la machine dans nos vies, le degré d’autonomie qu’on lui concède et la frontière à ne pas dépasser. À quel point tolérer que des systèmes d’intelligence artificielle orientent les décisions qui structurent notre société ?

Un cadre commence à émerger : la déclaration de Montréal sur le développement responsable de l’IA, les principes annoncés par l’UNESCO. Protection des droits humains, défense de la vie privée, guerre déclarée aux discriminations : ces valeurs forment une boussole. La transparence et l’explicabilité ne sont plus des options, une IA que l’on ne parvient pas à expliquer mine la confiance collective.

Les règles sont discutées, ajustées, parfois contestées, mais un point s’impose : l’autonomie humaine doit primer. Les biais doivent être traqués, corrigés sans relâche. La responsabilité engage chacun, de l’ingénieur à l’utilisateur final, personne ne s’efface derrière une boîte noire.

Trois principes dominent la réflexion actuelle autour de l’éthique appliquée à l’IA :

- Transparence : offrir à tous la possibilité de comprendre comment le système décide.

- Protection de la vie privée : restreindre l’accès et l’utilisation des données personnelles au strict nécessaire.

- Respect des droits fondamentaux : garantir l’équité, bannir toute forme de discrimination.

La recherche académique nourrit ces débats bien au-delà des composants techniques. Les ouvrages de référence, que l’on trouve chez l’Oxford University Press ou ailleurs, interrogent l’impact social de la technologie, refusant de séparer progrès scientifique et conséquences collectives.

Pourquoi l’éthique de l’intelligence artificielle suscite-t-elle autant de débats ?

Impossible d’ignorer l’omniprésence de l’intelligence artificielle. Des hôpitaux aux tribunaux, des banques aux écoles, chaque domaine s’outille, se transforme, se questionne. Premier point de friction : la collecte et l’exploitation des données personnelles. Dès qu’un algorithme manipule des données parfois sensibles, la menace sur la vie privée devient tangible.

Autre nœud, celui des biais algorithmiques. Le machine learning se nourrit de données passées : si ces données sont partiales ou incomplètes, l’IA reproduit, amplifie, parfois institutionnalise l’erreur. On se souvient du cas du logiciel judiciaire COMPAS aux États-Unis, accusé d’aggraver les inégalités raciales, le débat sur la justice algorithmique n’a plus quitté la scène publique depuis.

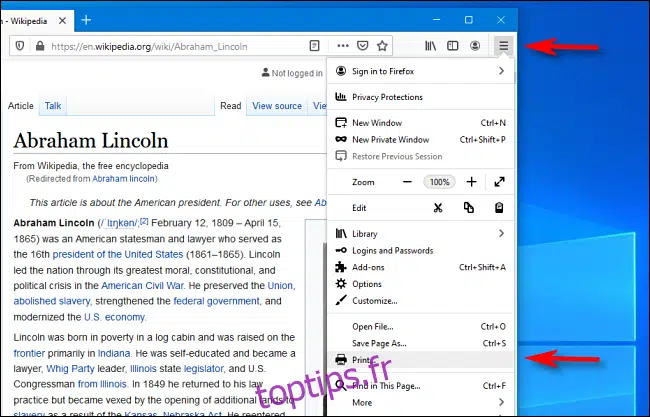

Aussi, la question de la gouvernance des décisions automatisées inquiète. Où placer le curseur ? Qui valide, qui questionne, qui a le droit d’intervenir lorsqu’une machine tranche ? L’Union européenne déroule une réponse progressive à travers l’AI Act. En France, le projet de stratégie nationale intelligence artificielle cherche un équilibre, toujours fragile, entre innovation et contrôle.

L’essor du logiciel open source vient ajouter sa part de trouble. Les capacités se diffusent à une vitesse inédite, échappant parfois aux régulations. Les lignes restent poreuses : la société réclame de la clarté, interroge la direction prise, espérant pouvoir peser dans les choix, sans toujours obtenir de réponse limpide.

Enjeux majeurs : responsabilité, biais et impact sociétal

La question de la responsabilité s’impose. Quand une IA recommande un traitement médical ou refuse un prêt bancaire, qui assume ? Concevoir, intégrer, utiliser : la chaîne s’allonge, la répartition des responsabilités devient floue. Le RGPD a d’ores et déjà posé des garde-fous, mais l’AI Act promet d’aller encore plus loin, dans l’encadrement et la conformité.

Les biais, eux, s’infiltrent partout. On les décèle dans l’analyse des données, dans la conception des modèles et jusque dans l’interprétation des résultats. Aujourd’hui, l’exigence n’est plus seulement technique : les jeux de données doivent être passés au crible, les critères de décision dévoilés, toute démarche expliquée, documentée. Des labels, émanant du monde public ou privé, commencent à distinguer les acteurs qui placent la déontologie au cœur de leur démarche.

Le développement responsable de l’intelligence artificielle infléchit désormais les stratégies des entreprises, qui intègrent la RSE à leurs pratiques numériques. Gouvernance robuste, audits en continu, transparence sur les méthodes employées : les exigences deviennent la norme, portées autant par la société civile que par la pression réglementaire.

Vers une IA responsable : bonnes pratiques et pistes d’action pour les acteurs du secteur

Déployer une intelligence artificielle responsable oblige à conjuguer rigueur méthodologique, suivi permanent et transparence réelle. Sous l’œil attentif du public et des régulateurs, les entreprises généralisaient l’audit des risques, le suivi tout au long du cycle de vie et l’implication effective des parties prenantes. La vigilance n’est plus optionnelle : elle devient un standard.

Les contrôles se multiplient en entreprise comme dans le secteur public. L’évaluation ne porte plus seulement sur la performance brute, mais sur l’ensemble des risques : biais incrustés, répercussions sur les libertés individuelles, sécurité des informations. Certaines organisations, par exemple chez les grands acteurs du secteur, bâtissent tout un arsenal d’outils pour suivre et expliquer chaque décision, rendant l’explicabilité réellement accessible.

La gouvernance s’affirme comme une pierre angulaire. De plus en plus de projets installent un comité éthique, proposent des formations internes, s’inspirent des cadres déjà établis par des manifestes comme la Déclaration de Montréal ou des travaux rédigés par des universitaires internationaux. L’anonymisation avancée, la traçabilité des choix et une ouverture accrue du code, lorsqu’elle ne menace pas la sécurité, s’installent comme nouveaux standards.

Trois leviers structurent aujourd’hui l’action des professionnels désireux d’avancer :

- Mener des audits pointus sur les modèles et sur les données utilisées

- Instaurer un dialogue continu avec les usagers et l’ensemble de la société

- Communiquer, de façon régulière, sur les impacts concrets de chaque projet

Cette dynamique gagne tous les domaines : finance, santé, industrie, administration. Les groupements se renforcent, rappelant que la confiance ne s’impose jamais d’un trait de plume, mais qu’elle se construit, preuve après preuve, engagement après engagement.

Le chemin reste large ouvert. Les attentes évoluent, le cadre aussi. L’intelligence artificielle, pour tendre vers la responsabilité, exige du courage, de l’humilité et un vrai désir de ne pas laisser l’humain s’effacer derrière la machine.