Une entreprise de 50 salariés qui dépasse ponctuellement 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ne change pas forcément de catégorie du jour au lendemain. En France, la distinction entre microentreprises, PME, ETI et grandes entreprises ne se limite jamais à une simple histoire de chiffres. Les seuils déclenchent des effets concrets : accès à certaines aides, nouvelles obligations, mais aussi des marges de manœuvre qui évoluent. Un dépassement temporaire ne ferme pas toutes les portes, à condition de revenir sous la barre dans les deux exercices suivants. Ce jeu d’équilibriste façonne le quotidien de milliers de dirigeants.

Les critères utilisés par l’INSEE s’opposent parfois à ceux de la Commission européenne ou des établissements bancaires. Ce découpage n’est pas qu’une affaire de statistiques : il influence la capacité d’emprunt, les régimes fiscaux, les obligations sociales et la trajectoire de développement. Changer de catégorie, c’est bien plus qu’un changement d’étiquette.

Pourquoi la taille d’une entreprise change tout : comprendre ce critère clé

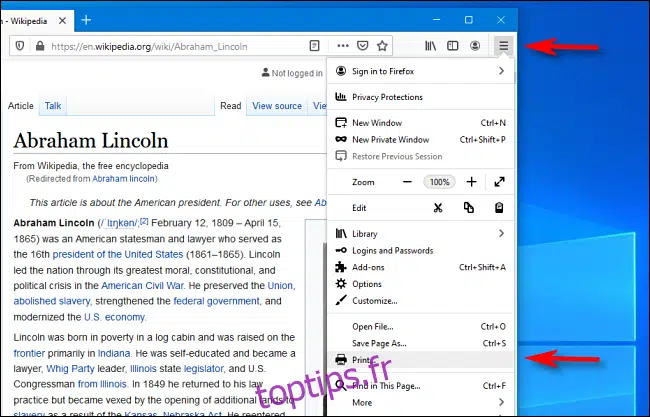

La taille d’entreprise agit comme un filtre qui oriente chaque décision. Derrière la multitude des statuts, un invariant : le franchissement d’un seuil modifie le terrain de jeu réglementaire et financier. Trois leviers décident de la catégorie d’une société : l’effectif salarié, le chiffre d’affaires et le total du bilan. Ces critères, définis par la Loi de modernisation de l’économie (LME) et précisés par l’INSEE, ont un impact immédiat sur les règles du jeu.

Voici ce que cela implique concrètement :

- Une PME n’affronte pas les mêmes défis qu’une ETI ou qu’un mastodonte international.

- Le passage de seuils comme 10, 50 ou 250 salariés entraîne de nouvelles possibilités, mais aussi un surcroît de contraintes.

- La croissance de l’entreprise n’est jamais linéaire : chaque étape modifie la donne en matière de financement, de fiscalité et d’obligations sociales.

La taille d’entreprise conditionne la capacité à innover, la position sur le marché, la négociation avec les fournisseurs, l’accès aux marchés publics. Les seuils réglementaires ouvrent ou ferment des dispositifs : exonérations, aides à l’embauche, fiscalité adaptée. Cette classification structure aussi le dialogue social, l’investissement et la gestion des compétences. Passer de PME à ETI, c’est entrer dans un nouvel univers : reporting renforcé, contrôles accrus, nouvelles opportunités… mais aussi d’autres responsabilités.

Micro, PME, ETI, grandes entreprises : quelles différences concrètes ?

Pour comprendre la diversité du tissu économique français, il faut distinguer clairement chaque catégorie d’entreprise. Chacune s’appuie sur des seuils précis, qui dictent ses règles et ses ambitions.

- Microentreprise : moins de 10 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros. Ici, la gestion privilégie la simplicité. L’agilité prévaut, même si la capacité d’investissement reste limitée.

- Petite et moyenne entreprise (PME) : jusqu’à 249 salariés, avec un chiffre d’affaires plafonné à 50 millions d’euros ou un total de bilan sous 43 millions. Véritable colonne vertébrale de l’économie, les PME s’adaptent sans cesse à la concurrence et innovent pour se démarquer.

- Entreprise de taille intermédiaire (ETI) : entre 250 et 4 999 salariés, chiffre d’affaires maximal de 1,5 milliard d’euros ou bilan inférieur à 2 milliards. Les ETI font la jonction entre la souplesse des PME et la force des grandes entreprises. Leur dimension facilite l’export et les financements, mais la gestion devient plus complexe.

- Grande entreprise : plus de 5 000 salariés, chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros ou bilan dépassant 2 milliards. Ici, la structure s’alourdit, la gestion se formalise, la présence à l’international devient la norme.

Changer de catégorie transforme la relation à la réglementation, à la fiscalité et au dialogue social. L’accès aux marchés publics, la résilience face aux crises, la capacité d’investissement : tout évolue. De la microentreprise au groupe mondial, chaque passage de seuil redessine le parcours et les ambitions de la société.

À quoi sert la segmentation par taille d’entreprise dans la stratégie commerciale ?

La segmentation par taille d’entreprise façonne la stratégie commerciale de façon déterminante. Microentreprises, PME, ETI ou grands groupes : chacun dispose de ressources et de marges de manœuvre distinctes. Comprendre la taille et la structure d’une société permet d’adapter l’offre, le discours et la politique tarifaire. L’approche d’une startup de dix salariés n’a rien à voir avec celle d’un géant du CAC 40.

En adaptant la prospection, on ajuste son tempo : cycles de vente plus longs et décisions collectives chez les grands comptes ; réactivité accrue mais moyens limités dans les petites structures. Cibler la catégorie d’entreprise, c’est calibrer la force de vente, les produits et les services proposés.

Les économies d’échelle ne se recherchent pas de la même manière. Une PME vise l’optimisation des coûts, une ETI mise sur la croissance, une grande entreprise protège ses acquis et rationalise ses filiales. À chaque étape, des priorités différentes : volume, rentabilité, innovation ou conquête de nouveaux marchés.

Cette segmentation affine aussi la stratégie de partenariat. Une offre conçue pour les TPE n’aura pas le même impact auprès d’un acteur international. Il s’agit d’ajuster la démarche commerciale, la relation client, la politique de prix. Plus l’approche est précise, plus l’avantage concurrentiel se renforce.

Des exemples qui parlent : comment les entreprises adaptent leur approche selon leur taille

La taille d’entreprise impose des choix stratégiques bien distincts. Les statistiques sont claires : 95 % des entreprises françaises recensées par l’INSEE comptent moins de dix salariés. Ce tissu dense de microentreprises privilégie l’agilité et la proximité : l’offre se module quotidiennement, le dirigeant porte plusieurs casquettes, la gestion des flux de trésorerie s’effectue au cordeau. L’investissement se veut prudent, la croissance se construit par petites étapes, souvent au gré des opportunités.

Du côté des PME, la structuration s’intensifie. On investit dans des fonctions support, la stratégie commerciale se formalise, la conquête de nouveaux marchés s’organise autour de réseaux et parfois de niches sectorielles. Les recrutements s’orientent vers des profils polyvalents. Dès que le chiffre d’affaires annuel atteint le million, l’exportation devient une option crédible.

Les ETI et grandes entreprises changent radicalement de dimension. Leur enjeu : assurer la pérennité et renforcer leur position. L’offre se segmente avec finesse, la gestion des risques s’institutionnalise, le total bilan atteint des dizaines ou des centaines de millions. Les équipes se spécialisent, la gouvernance se densifie. Stratégies d’acquisition, fusions, diversification : autant de leviers pour accélérer la croissance. Dans l’industrie, la banque, le numérique, chaque catégorie ajuste ses investissements et ses méthodes pour avancer à la mesure de ses ambitions.

Derrière ces chiffres et ces seuils, un constat : la taille d’une entreprise modèle sa trajectoire, ses opportunités et ses défis. Naviguer entre les catégories, c’est réinventer sa stratégie à chaque étape. Qui sera prêt à franchir le prochain cap ?